国保税の税率改定を検討しています。 [更新日:2025年11月4日]

国民健康保険(国保)は病気やケガをしたときに、安心して医療を受けられるように支えあう医療保険制度です。

近年、町の国保財政は、被保険者数の減少により税収が減少し、そこに高齢化による医療費の増加も加わり、より深刻化しています。この状況は本町に限ったことではなく、全国的な課題でもあります。

町では、令和6年度に国保税率を改定した際、国保税納税者の負担を軽減するため、税率を抑制しました。しかし、被保険者や税収のさらなる減少により、将来にわたって国保財政の危機的な状況が続くことから、さらなる税率の改定を余儀なくされています。

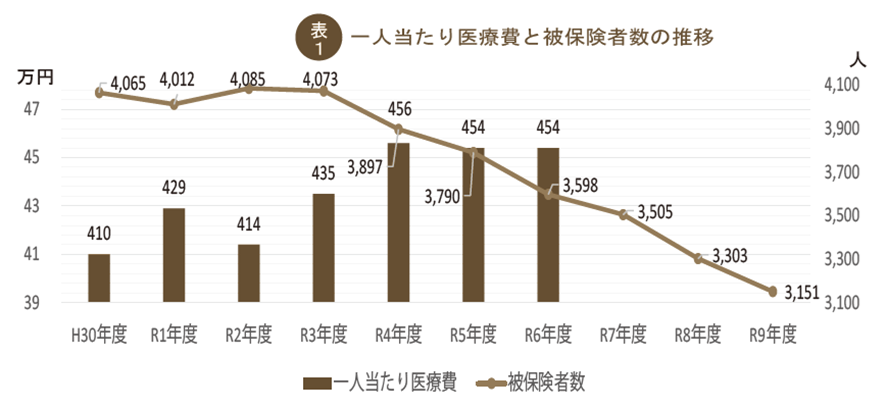

表1 被保険者数の推移

今後はさらに減少が加速

町の国保に加入している被保険者数は、10年前の平成27年度末には4,684人でしたが、令和6年度末には、その約4分の1(△23%)にあたる1,086人が減り、3,598人になりました。被保険者数が減少したのは、人口減少によるもののほか、次のことが考えられます。

①75歳になった時点で、国保から後期高齢者医療制度へ移行

②企業の定年延長と社会保険の小規模事業所への更なる適用拡大により、社会保険への移行者が増加

被保険者数は、社会情勢に影響されるものの、この減少傾向は今後も続くと思われます。

では、町の国保の被保険者数は、今後どのように推移するのでしょうか。令和9年度について推計した人数は、令和6年度の3,598人から、さらに447人減の3,151人となりました。

平成27年度末から10年間で、1,086人減ったのに対し、令和7年度からのわずか3年間で、約4割に当たる447人が減り、減少が加速すると見込まれます。

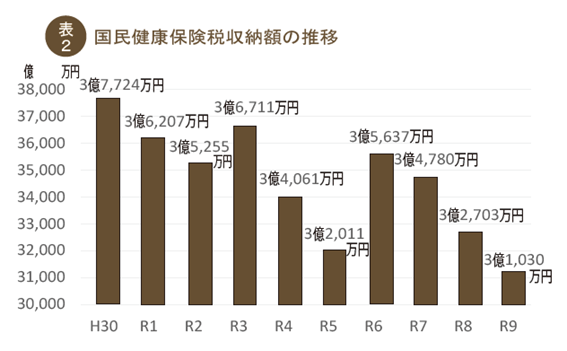

表2 税収納額の推移

3年間で13%減、基金も枯渇の危機

被保険者の減少は、国保税の税収にも影響します。7年前の税収は、平成30年度末で3億7,724万円でしたが、令和6年度末には3億5,637万円となりました。

令和6年度に税率改定し、7年前より減少幅を抑えることができたものの、令和9年度末には、13%にあたる4,607万円減の3億1,030万円になると試算されています。

2年前の広報しちがはま12月号でお知らせした時は、平成30年度末と令和4年度末の税収の減少率が10%であったのに対し、今回の平成30年度末と令和9年度末の比較では18%に広がっています。

令和6年度に税率を改正しても税収が追いついていかないのです。

表3 財政調整基金残高の推移

8年度には枯渇の見込み

町では、財政調整基金を取り崩し、7,298万円ある基金は、令和8年度には枯渇する見込みです。

●医療費

診療報酬改定で増加

近年の町国保の医療費は、一人当たり約45万円前後と横ばいで推移し、コロナ禍での極端な上昇は一旦落ち着きました。

今後の医療費の推移としては、令和8年度に国の診療報酬が改定され、物価高騰や人件費の上昇、医療の高度化などを背景に、医療費が増加すると見込まれています。

県内で保険税率を統一

近年、厚労省は、国保財政の運営の安定化を図るため、全国の都道府県に対し、国保の保険税水準を都道府県単位で統一するよう求めてきました。

これを踏まえ、全国の多くの都道府県が保険税率の統一を目指し、多くの市町村が、国保税率改定を段階的に行うこととしています。

統一されれば、「県ごと、同じ所得、同じ家族構成であれば、県内どこに住んでいても同じ保険税」となります。

宮城県では、令和12年度からの完全統一を目標としつつ、遅くとも令和15年度までの実現を目指すと方針を示しました。

現時点では、その税率は流動的ですが、多くの市町村が税率を上げざるを得ない状況です。

子ども子育て支援金制度も踏まえて

令和8年度から、国の「子ども・子育て支援金」制度のスタートに伴い、児童手当の拡充をはじめとした抜本的な給付拡充を図る財源として、各健康保険からも支援金が課されることになりました。

国の試算では、国保の加入者一人当たり、令和8年度は月額250円、令和9年度は300円、令和10年度は400円が参考値として試算されています。

町の国保財政からの新たな支出となるため、子ども・子育て支援金の動向も踏まえて税率改定を検討していく予定です。

こども家庭庁HP(https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkin)

ご理解とご協力を

国保税の税率は、令和6年度に改正しましたが、依然、国保財政を取り巻く環境は厳しい状況にあり、税率を上げざるを得ない実情です。

国保は、被保険者の皆さんで支えあって成り立つ制度です。だれもが安心して医療を受けることができるように、安定して事業を運営する必要があります。

しかし、被保険者の皆さんへの急激な負担増にならないよう、段階的に保険税率を改定していくことも検討することとしています。皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

この件に関する問合せ

町民生活課 国保年金係(電話:022-357-7446)